“藏傳佛教與鑄牢中華民族共同體意識”學術研討會在內蒙古赤峰召開

| 2023-08-10 來源:中國西藏網(wǎng) | 分享: |

中國西藏網(wǎng)訊 為深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想,貫徹落實中央民族工作會議精神、全國宗教工作會議精神以及中央第七次西藏工作座談會精神,由中央社會主義學院中國民族和宗教文化研究中心、清華大學鑄牢中華民族共同體意識研究基地主辦,內蒙古自治區(qū)赤峰市佛教協(xié)會協(xié)辦的“藏傳佛教與鑄牢中華民族共同體意識”學術研討會于8月1日至4日在赤峰市喀喇沁旗召開。

本次會議邀請了藏學領域成就突出的專家學者,圍繞藏傳佛教中國化、鑄牢中華民族共同體意識、堅持宗教中國化方向的理論與實踐等選題展開研討。中央社會主義學院黨組成員、副院長袁莎,中國西藏信息中心主任、《中國西藏》雜志社社長公保,中央民族大學教授喜饒尼瑪,中國藏語系高級佛學院黨組成員、副院長劉鵬,中央黨校教授胡巖,國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會研究員、中國文明和中國道路研究中心主任謝茂松,中央社會主義學院講師安北江作主題發(fā)言。

圖為會議現(xiàn)場

圍繞“在鑄牢中華民族共同體意識視域下推進藏傳佛教中國化的實踐”的論題,公保認為,在鑄牢中華民族共同體意識思想理論體系的框架下,探討藏傳佛教中國化的路徑選擇,顯得極為重要。他以個人在西藏走訪調研寺廟的經(jīng)歷證明,“三個意識”教育是西藏推進藏傳佛教中國化的重大舉措、也是鑄牢中華民族共同體意識的有力實踐。并提出,以去差異化的平等視角構建藏傳佛教中國化宣傳和學術話語體系、利用中華傳統(tǒng)文化的“融”“容”觀念激發(fā)僧俗信眾的社會責任意識、注重藏傳佛教中國化的時代內涵、提升宗教團體作為等方面,可以為推動藏傳佛教中國化和鑄牢中華民族共同體意識提供實踐路徑。

喜饒尼瑪表示,漫長的歷史進程中,藏傳佛教形成了優(yōu)良的愛國主義傳統(tǒng)。這既有藏傳佛教護國利民的思想基礎,也有藏傳佛教歷代高僧的愛國實踐。他認為,藏傳佛教界愛國精神和實踐是鑄牢中華民族共同體意識的寶貴歷史遺產(chǎn),需要進一步發(fā)掘和弘揚。

胡巖也談到相同的觀點,并以十世班禪、格達活佛、喜饒嘉措大師等一大批藏傳佛教高僧大德和宗教界人士協(xié)助中國人民解放軍進藏并和平解放西藏的史實為例做了說明。他表示,今后需要不斷提高藏傳佛教宗教界人士的中華民族共同體意識,引導堅持我國宗教中國化的方向。

謝茂松認為,從大戰(zhàn)略與文明史、大歷史觀的視野看藏傳佛教與鑄牢中華民族共同體意識關系,同時研究遼金元的漢傳佛教、藏傳佛教對于中國大一統(tǒng)的促進作用,同時還要把佛教與儒家、道教放一起,聯(lián)系起來。今天藏傳佛教與漢傳佛教需要進一步相互交流、交融,從歷史長時段來看,藏傳佛教的中國化還在進行時,需要通過學習中華文明經(jīng)典與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化深度交融。

圖為研討會現(xiàn)場

藏傳佛教是中華民族交往交流交融的結晶和橋梁,在促進中華民族交往交流交融中具有獨特優(yōu)勢和作用。劉鵬在發(fā)言中表示,要深入學習貫徹習近平總書記關于宗教工作的重要論述,大力宣傳習近平總書記視察哲蚌寺的重大意義,引導藏傳佛教信眾知黨恩、感黨恩,自覺鑄牢中華民族共同體意識。藏語系佛學院作為藏傳佛教高素質僧才培養(yǎng)的主渠道,要堅持以藏傳佛教“三級學銜”制度為牽引,提升藏語系佛學院辦學能力,大力培養(yǎng)優(yōu)秀僧才,不斷為鑄牢中華民族共同體意識提供人才支撐。

關于鑄牢中華民族共同體意識的未來關注重點,安北江認為,要準確把握研究基地的設立、平臺建設、團隊建設成果轉化等重點方向和內容,要堅持正確的中華民族歷史觀,要堅持“三大體系”建設,進一步深化民族宗教工作,為實現(xiàn)中華民族偉大復興奠定堅實基礎。同時要不斷深化中華民族共同體理論體系研究,在具體研究中將政策、理論和實踐相融合。

袁莎在總結發(fā)言中表示,習近平總書記在2021年中央民族工作會議上強調,必須以鑄牢中華民族共同體意識為新時代黨的民族工作的主線。由此,辦任何事情要緊緊圍繞這一主線,那么,中華民族共同體概念就是可感可觸、可親可及的。鑄牢中華民族共同體意識是從馬克思主義民族理論中國化出發(fā),對中國歷史文化形成的中華民族概念的原創(chuàng)性理論貢獻。在今天世界百年未有之大變局、中華民族偉大復興的新時代,鑄牢中華民族共同體意識是從思維方式和行為方式在民族工作領域應對時代之變的關鍵舉措,也是建設中華民族現(xiàn)代文明的當代使命。

本次研討會內容豐富,發(fā)言精彩,取得圓滿成功。各位專家學者圍繞會議主題從不同專業(yè)角度深入探討如何鑄牢中華民族共同體意識,如何踐行宗教中國化,以及如何進一步落實中央有關民族宗教工作精神,以翔實的調研數(shù)據(jù)與生動的案例分析,進行了分享、交流和討論,對促進藏傳佛教中國化和鑄牢中華民族共同體意識的相關工作進行了深化理論思考,及時總結經(jīng)驗,為實際工作提供了理論支撐。

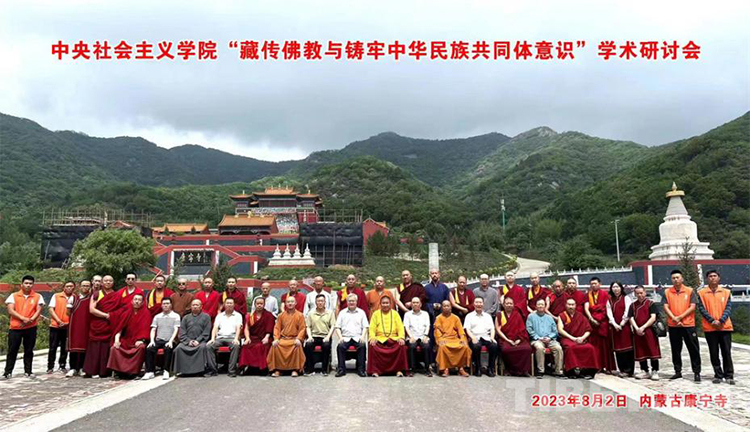

圖為研討會現(xiàn)場合影留念

活動期間,全體參會人員還前往康寧寺、赤峰市鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地、喀喇沁旗佛教協(xié)會和喀喇沁旗政協(xié)文史館進行了實地調研。

圖為康寧寺

寺院在宗教的傳播中發(fā)揮著重要的作用,不僅是信徒舉行宗教儀式和修行的場所,還承載了豐富的文化內涵和歷史文化遺產(chǎn)。

據(jù)赤峰市佛教協(xié)會副會長、康寧寺主持堪布多杰介紹,康寧寺始建于元朝初期,距今已有七百余年歷史,是元代藏傳佛教薩迦派在蒙古地區(qū)的重要寺院,與中華傳統(tǒng)文化之間存在著密切的聯(lián)系和交流,也是中華傳統(tǒng)文化和歷史文化的重要載體。如今,其建筑融合了漢、藏、滿、蒙多種文化風格,除了宗教建筑還包括了民族團結紀念廣場、十三種民族語言心經(jīng)石碑、民族團結講學堂、國家通用語言授課堂、藏醫(yī)院等建筑,是生動體現(xiàn)“鑄牢中華民族共同體意識”和推進“藏傳佛教中國化”相互作用的重要場所。

堪布多杰表示,多年來,康寧寺以堅持佛教中國化方向為主線,以加強場所內部規(guī)范化管理和“教風建設”為抓手,積極引導佛教與社會主義社會相適應。(中國西藏網(wǎng) 記者/王茜 實習記者/王妍丹 圖片由主辦方提供)