一條值得打卡的路線——川藏線八宿段

| 2023-08-02 來源:香巴拉資訊 作者:馬衛東 謝佳佑 趙晶晶(實習)八宿縣融媒體中心 | 分享: |

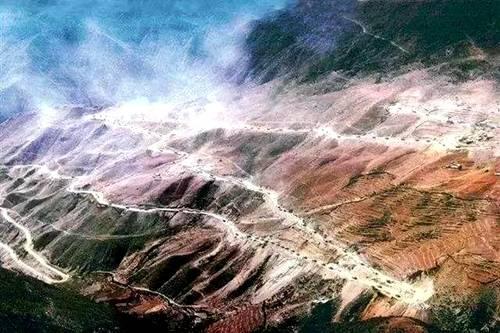

你見過八宿八大景點之一的怒江七十二拐嗎?

“山有千盤之顯,路無百步之平。亂石縱橫,人馬路絕,艱險萬狀,不可名態”。

這是民國年間的《西藏始末紀要》中對西藏交通的描述。

曾經的怒江七十二拐---

川藏公路全長2400多公里,平均海拔超過3000米,翻越14座大山,跨過12條大江,在世界上亦屬罕見,是中國筑路史上工程最艱巨的公路之一,是連通四川成都與西藏拉薩之間汽車通行的第一條公路。從1950年開始,經過11萬軍民的艱苦修建,北線于1954年12月正式通車。此后,筑路大軍又繼續修筑了東俄洛經巴塘、芒康、左貢至邦達南線段,并于1969年全部建成通車,被正式列入國道318線的一部分。

筑路戰士在怒江兩岸的懸崖陡壁上開山修路。

川藏線地質災害頻發,斷道、阻車時有發生。

從1985年開始,國家開始對川藏公路進行修治改造,并于2012年底全面完工,其中包括新建通麥特大橋、排龍溝特大橋和數座隧道。2016年4月,國家又投資近15億元,以“五隧兩橋”為主的川藏整治改建工程正式通車,川藏公路“卡脖子”路段成為歷史,從此天險變通途。

現在的怒江七十二拐---

如今歲月流轉,舊貌已不再,新顏綻放人間。由此,八宿的川藏線怒江七十二拐段也重裝上陣了。如今,這崇山峻嶺間的盤山公路,仿佛一股股揮舞、纏繞在大山腰際的絲絳,在一望無際的山巒間恣意蔓延、舒展。

怒江七十二拐長約12公里。從最低點海拔3100米,一路攀升到最高點“業拉山”,至海拔4651米;再盤旋下降至邦達鎮,海拔再降至4100米,在高低起伏間,把川藏線的“險”表現得淋漓盡致。而正是這份“險”,對于許多騎手或車手來說,極具吸引力。

《轉山》這本書的作者也被這份險峻吸引而來。他曾騎行2000多公里,途經怒江七十二拐,最終到達西藏。后來這部文學作品被改編成了電影。影片中最令人震撼的片段就是男主在穿越怒江七十二拐時,險峻的地勢跟他渺小的身影形成了超強的對比,靠著頑強的毅力,最后男主闖過了這道“天險”,賺足了觀影者的眼淚。

電影《轉山》

電影《轉山》影片《轉山》傳達給大家的是一股夢想和不屈的力量,而川藏線修筑者的故事卻在鼓勵著一批又一批的人們慕名來到怒江七十二拐……

因為盤山公路壯麗景色的背后有著革命英雄的奉獻,以及他們給世界屋脊帶來的萬里春色和吉祥霞光,是他們填補了解放前青藏高原沒有一公里現成的公路,甚至連一張準確的地圖都沒有的空白。

如今,想要來到怒江七十二拐再也不會像曾經那樣艱難。不僅318國道會為你護航,然烏國際自駕房車露營地也能為你提供舒適的休息環境。

318國道

然烏國際自駕房車露營地

來到這里,建議大家在行駛至最高峰的時,回頭看看來時路,那時候一定會有一種蕩氣回腸的心境縈繞不絕。

看過八宿的路,接下來我們就來感受八宿的橋——

怒江大橋

之所以這座橋能成為八宿八大景點之一,是因為背后蘊藏著厚重的歷史。

首先,怒江地處于橫斷山脈中部,受怒江斷帶影響,地勢復雜。

其次,怒江峽谷山高谷深,怒江水流湍急。這樣艱難的環境中,為了和平解放西藏,將西藏緊緊與全國相連在一起。在中央“一面進軍,一面修路”的決策下,十萬解放大軍開始入藏修路,他們逢山開路,遇水架橋,一路歷經艱難險阻,為打通藏南藏北,付出了巨大的犧牲。怒江大橋就在此期間建成。

現如今,怒江大橋早已經過重建。通過現代化設備,如今的怒江大橋更加宏偉堅固,像一條巨龍般橫跨兩側懸崖。它向所有經過怒江大橋的人們展示著筑路戰士們不畏艱險、頑強奮斗的大無畏精神,更是祖國正在一步步邁向美好明天的見證。

“一抔黃土一縷魂”正是所有參與建設的筑橋大軍用自己的血肉鋪就川藏線的最好寫照。人民英雄,永垂不朽,正是有了先烈們的流血流汗,才換來了我們現在的幸福生活,才換來中國人重新挺直腰板站在世界舞臺上訴說著自己的故事。

當你經過川藏線時,也請在那停留一會兒,聽聽峽谷間呼嘯的山風,看看奔騰不息的江水,為長眠在此地的英雄獻上一捧鮮花,將你在川藏線沿途看到的風景與經歷講給他們聽……

心中有熱愛,不負歲月長。

無論是怒江七十二拐還是怒江大橋,都有著不朽的精神值得我們前往。

在這里,一切看似不可能,卻又皆有可能。

這里有最純粹的靈魂,最遠離塵囂的聲音,不斷吸引著你。

奔赴八宿吧!它會在你的心中埋下種子,這顆種子將會在你心中發芽,不斷開花...