金熊貓獎獎杯竟然和“冰墩墩”是“同胞兄弟”?

| 2023-08-28 來源:四川觀察 作者:劉穎 胡定舟 | 分享: |

中國的大熊貓,將在又一場國際文化交流盛會上被世界注目——

首屆金熊貓獎評選活動將于今年9月19日至20日在成都舉行。在8月26日舉行的首屆金熊貓獎新聞發布會上,金熊貓獎的獎杯正式亮相。它遠看通體金色、身型修長;近看熊貓為印、竹葉為紋,極具中國傳統文化意蘊。

金熊貓獎獎杯

更令人想不到的是,這座獎杯竟然和北京冬奧會吉祥物“冰墩墩”是“同胞兄弟”——它們都“誕生”于廣州美術學院視覺藝術設計學院的同一間工作室。

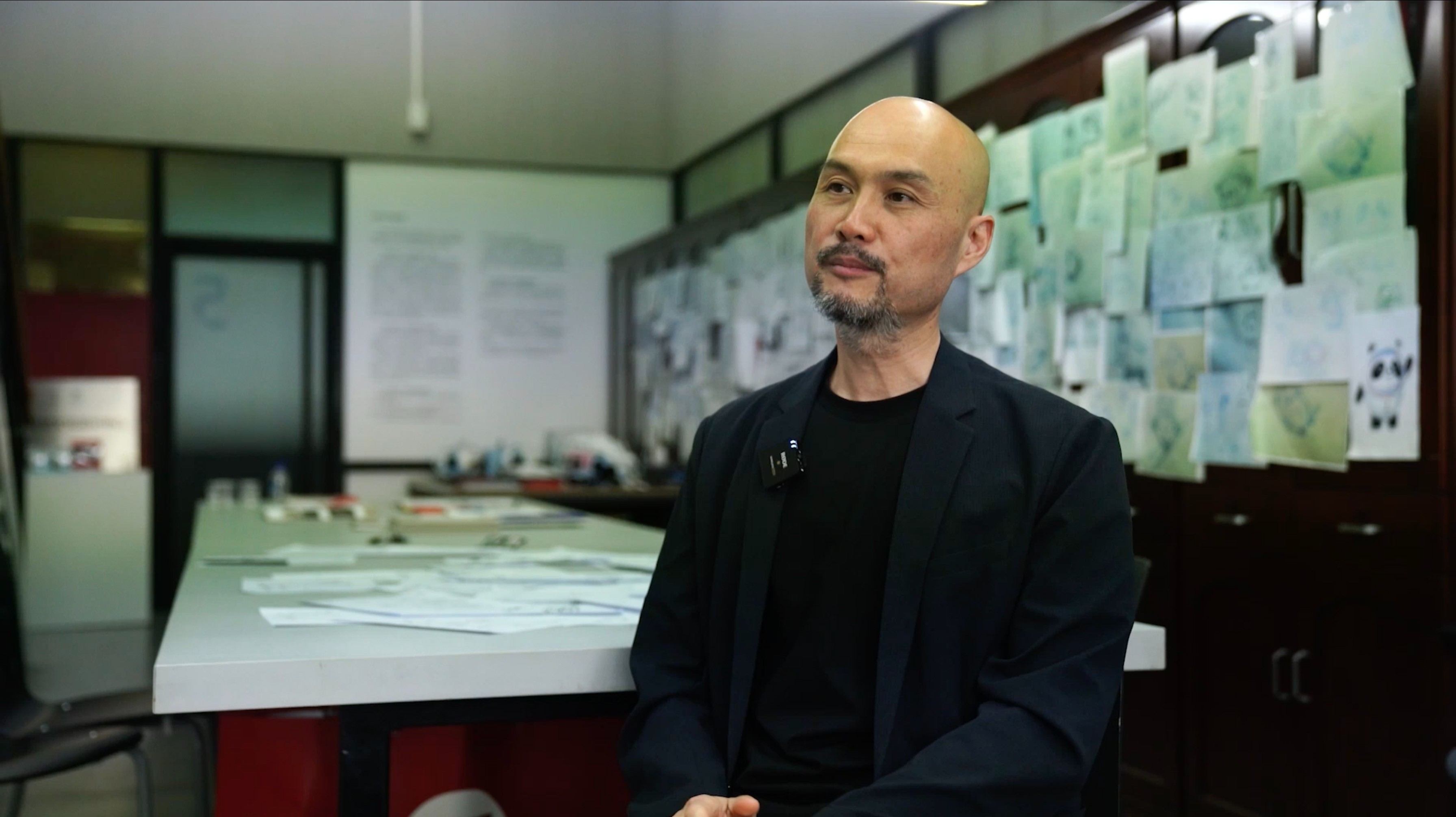

近日,四川觀察記者來到廣州美術學院,專訪了該院視覺藝術設計學院副院長、金熊貓獎獎杯設計團隊負責人劉平云教授。

廣州美術學院視覺藝術設計學院副院長

劉平云

誕生于705的“同胞兄弟”

走進廣州美術學院視覺藝術設計學院,穿過長長的工業風走廊,記者敲開了設計大樓705室的門。這里,正是金熊貓獎獎杯的誕生地,同時也是“冰墩墩”的誕生地。

進入室內,滿墻的“冰墩墩”手稿映入眼簾。循著手稿往右,設計團隊負責人劉平云正和學生們復盤本屆獎杯設計手稿。新舊手稿前后呼應,頗有一番“你方唱罷我登場”的意味。

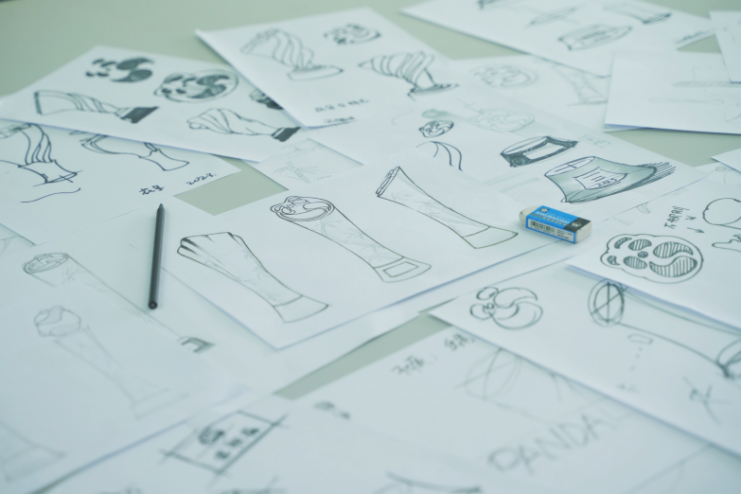

金熊貓獎獎杯設計手稿

作為經驗豐富的設計老手,劉平云曾參與過多項國家重要賽事、活動設計,最為大眾所熟知的便是北京冬奧會吉祥物項目。在他看來,從“冰墩墩”到“金熊貓”,這對“同胞兄弟”既有相似也有不同。

“它們倆在使命上是一樣的,都是表達國家形象,都是圍繞熊貓元素來傳播中國文化。但具體到設計本體,卻有很大不同。”劉平云告訴記者,“冰墩墩”作為吉祥物,它需要可愛、生動,是要讓更多人喜歡它,甚至是讓大家主動掏腰包去購買。金熊貓獎獎杯則強調莊重、分量感,它代表的是一種榮耀、責任與榜樣。

金熊貓獎獎杯設計手稿

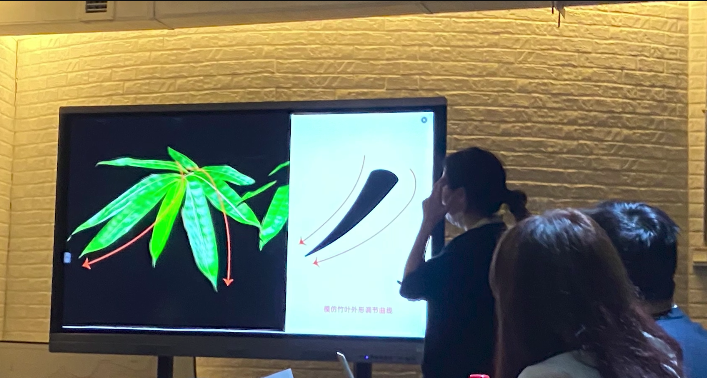

因此,在金熊貓獎獎杯的設計中,團隊更多將中國傳統元素融合,采用了“熊貓、竹子、竹葉”的視覺組合,并輔之以金色進行呼應。在獎杯杯身,竹節通體延伸、竹葉細致分布,寓意堅韌不拔、繁榮生長;而獎杯頂部,“熊貓印章”圖案躍然眼前,如同自帶聚光燈一般,同時熊貓被置于竹節頂端也寓意著節節高升與榜樣作用。

金熊貓獎獎杯頂部的“熊貓印章”

“實際上,頂部聚焦也是一種光影效果,與此次活動評獎中的影視方向吻合,最高處也代表了榮耀與榜樣。可以說,整個設計理念最終也回歸到主題‘多彩文明、榮耀光影’。”劉平云分享道。

初稿和成品“相去甚遠”

但如此經典的設計元素組合,如何做到出彩、不撞車?這對設計團隊來說是一大挑戰。采訪中,四川觀察記者得知,其實金熊貓獎獎杯的第一稿,與今天我們看到的模樣相去甚遠。

2022年2月,春節前后,劉平云及其團隊收到了來自金熊貓獎組委會的視覺設計方案征稿通知。幾輪甄選下來,劉平云團隊憑借獨特的花朵造型及幾何熊貓圖案的設計方案一舉中標。

獎杯設計提案會現場

但中標后,設計方案的推進反而慢了下來。在長達一年半的時間里,團隊先后給出了10余次不同版本、大致100余個修改方案。而在一次次修改中,設計團隊也發現,盡管早期中標的花朵造型在概念上比較新,但落到實際制作,不僅工藝較為復雜,也略顯龐大粗糙,不便手持。

設計團隊開討論會

于是,后續的修改開始不停做減法,并不斷進行各種方向的嘗試。直到第9版方案時,整體元素只剩下“竹葉、竹子、熊貓”。可簡約后,難題又來了,那就是太容易撞車了。

設計團隊討論方案

“竹子型早就有人做過了,竹葉和熊貓也有人做過。我們只能從細節處深挖,避免與前人相似。”劉平云告訴四川觀察記者,他們在杯身造型上做了“瘦身”,采用類似火炬身型的設計,讓整體獎杯更挺拔,也更好手持。與此同時,竹子、竹葉紋路則增添了層次,更顯獎杯雅致。頂部的熊貓圖案,采用印章式樣制作,簡約又大氣。

劉平云與他的團隊

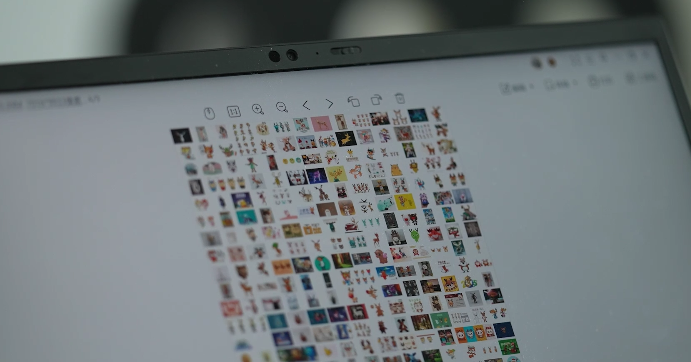

值得一提的是,號稱“閱熊貓無數”的劉平云,在這次設計中還捕獲了一些“漏網之魚”。

“在‘冰墩墩’設計結束后,我被戲稱為‘全球見過最多圖形熊貓的人’之一,當時我的電腦里存了大概10000多張圖形熊貓的影像。然而,經歷了金熊貓獎獎杯的設計工作,我的熊貓影像儲備又增加了1000余張。”劉平云告訴記者。

劉平云保存的熊貓影像

榮耀設計背后有故事

與“冰墩墩”相比,金熊貓獎獎杯設計時間跨度更長。還沒等到發布,一部分參與設計的學生已經畢業了。

“部分學生剛接觸時是研二,現在已經研三畢業了。”劉平云指著一旁的學生介紹道,像晏辰潔就是今年畢業的,她們當時一邊做畢業設計,一邊參與項目,最終兩邊都很成功——順利畢業,獎杯也順利完成。

劉平云及學生晏辰潔正在討論手稿內容

“那時我們在樓下一樓不斷開創作會議,因為項目組成員較多,有五六個老師和十幾個學生,每次會議都持續大半天,甚至到晚上,有時甚至連飯都顧不上吃。”劉平云說。

劉平云的團隊

實際上,在每一次的設計工作中,總有多樣、別樣的體驗。但通過這些設計工作,劉平云也對設計有了更多的思考。“我作為設計師,也希望能想更深層次去把握展示國家形象的使命感,所以使命擔當是我們最想要展現的,也是最想去研究和獲取的。”劉平云分享道。

訪談的最后,劉平云拉開了有些吱呀作響的工作室門。正要趕去下一個工作現場的他,把一把銀色掛鎖和鑰匙留在了桌面,以便我們離開時可以鎖門。面對這么“古樸”的鎖門方式,我們提出疑惑。

“這間工作室已經接待了太多人了,門已被‘拉壞’了,鎖也有點不好鎖了。為了作為記憶的留存,也便于給大家講故事,門和鎖都沒去修。”他開玩笑地說道,留下笑容,便匆忙離去。