來看新“神器”!四川完成一批水文監測站網升級

| 2023-08-25 來源:四川在線 | 分享: |

四川在線記者 邵明亮 文/圖

8月24日,記者從四川省水文水資源勘測中心獲悉,截至目前,四川省水文基礎能力提升項目已下達省級項目投資3.6億元,完成計劃建設任務,共新建346處、改造升級360處水文監測站點,5處水文巡測基地,3處水質監測中心,完成16處測報中心基礎設施提檔升級和60處測報中心技術裝備配置。

省水文中心水文建設處處長李道彬介紹,去年,我省正式實施“水文基礎能力提升項目”,其中一項重要任務,就是新建和升級一批水文監測站網,全面加強在水文監測與洪水預報方面的先進技術、設備應用。

隨著項目建設任務的完成,新建和改造升級后的站點及設施設備運行情況如何?近日,四川在線記者先后前往幾處基層站點,感受升級狀況。

補齊梓江流域水旱災害防御短板

這座“最簡單”水文站擁有“最先進”設備

8月22日,記者來到位于綿陽市鹽亭縣的嫘祖大橋附近,按照綿陽水文中心工作人員的指引,走到嫘祖大橋下方的梓江邊,只見一些新的水尺依臺階布置,近處還有一座水文監測平臺。

“怎么看不到水文站房啊?”跟一般的水文站都有監測站房不同,這座名為鹽亭水文站的監測站點,顯得很是“簡單”。

“看似‘簡單’,但擁有最先進的監測設備!”綿陽水文中心涪城測報中心主任吳銀龍告訴記者,作為新建的水文站點,鹽亭水文站的設立正是得益于“水文基礎能力提升項目”。

鹽亭水文站配備的一座水文監測平臺。

在鹽亭水文站沒有建設之前,梓江上只有上游的安家水文站和下游的天仙寺水文站,而這兩座水文站相距超100公里,過去這段河道的水文數據是缺失的,也給流域水情測報精準性帶來一些挑戰。

“梓江是涪江的支流,它的一大特點就是流量變化大。汛期梓江鹽亭段流量可達4000—5000立方米/秒,枯水期水位最低時只有幾個流量。”吳銀龍表示,鹽亭水文站的建設,織密了梓江流域水文監測網絡,進一步彌補了該流域水旱災害防御的短板。

記者在現場看到,利用嫘祖大橋橫跨梓江的便利條件,綿陽水文中心在嫘祖大橋橋身安裝了7個固定式點播流速儀,用以實施監測流量;此外除了傳統立式水尺外,還配備有氣泡水位計和1個雷達波水位計,便于各項數據之間相互比對、校正。

鹽亭水文站依托嫘祖大橋布設監測設備。

在梓江的邊上,一臺稱作水文監測平臺的設備是鹽亭水文站的“大腦中樞”,水文站各項監測數據可以通過該平臺實現收集和傳送,并可以做到每五分鐘報送一次水文數據。

吳銀龍表示,不新建站房的一大原因就在于,有了這些先進設備的支撐,水文監測人員無需一年四季駐站開展監測,只需要在必要時再到現場,工作方式由駐測變為巡測,大大節省了水文站點建設經費,提升了水文監測工作的效率。

基層水文工作條件大幅改善

一群“90后”擔起渠縣范圍測報重擔

8月23日,記者走進位于達州市渠縣的達州水文中心渠縣測報中心辦公場地,映入眼簾的是一張張年輕的面孔。

“渠縣測報中心總共6個人,基本上全是‘90后’,且都是本科生。”達州水文中心主任蔣大成對這支年輕的隊伍很熟悉,能夠說出每個人的名字和畢業學校。

過去,由于基層水文工作條件艱苦,在人才招引、留住人才方面面臨許多困難。“有時候在一些偏僻的水文站駐站,別說買菜做飯不方便,甚至一星期連個說話的人都沒有。”蔣大成回憶起自己剛從事水文工作時的艱苦場景。

然而,隨著我省水文建設事業的不斷發展,特別是“水文基礎能力提升項目”實施以來,一大批基層水文職工的工作和生活條件得到大幅改善。

以渠縣測報中心為例,憑借“水文基礎能力提升項目”資金支持,該中心在渠縣縣城購置辦公用房,6名員工可在縣城辦公,對渠縣范圍內5處水文站、3處水位站和63處雨量站進行管理,并根據需要對全縣范圍內各站點進行巡測。

渠縣測報中心工作人員在渠江支流流江河開展巡測作業。

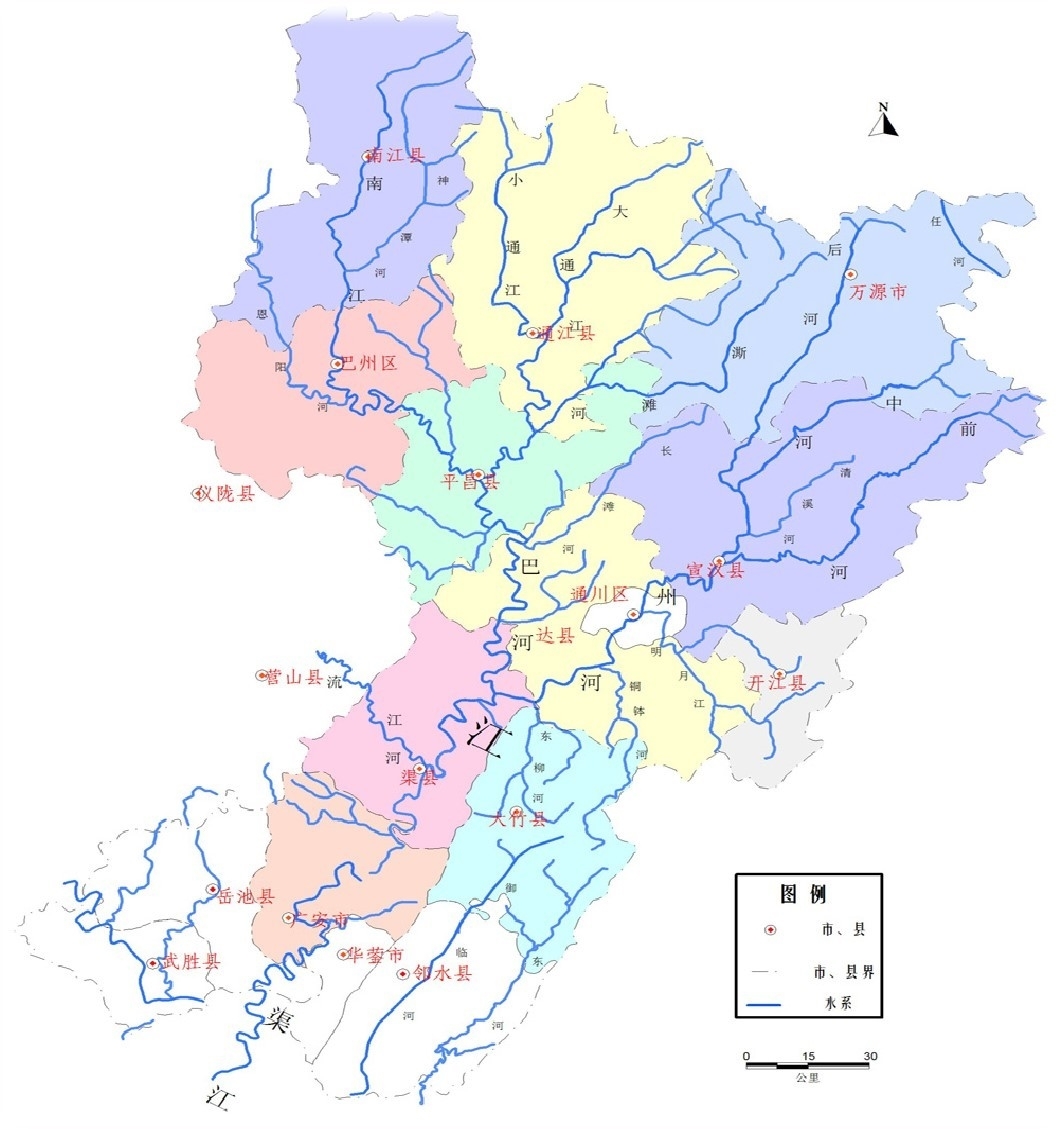

“條件改善的同時,也要敢于給年輕人‘壓擔子’,這樣有利于他們成長。”蔣大成表示,渠江流域呈扇形,支流巴河、州河在渠縣三匯鎮交匯為渠江,洪水來的快、來的猛,近年來渠江流域洪水頻發,成為全省防汛減災的重點區域,而承擔這一重點區域水文測報工作的,正是這群年輕的“90后”。

渠江流域水系圖。達州水文中心提供

1994年出生的肖鵬,目前是渠縣測報中心的負責人,他告訴記者,2021年渠縣發生明顯漲水過程19次,2022年遭遇罕見夏季高溫干旱和“最強秋汛”,渠縣測報中心職工均堅守一線,圓滿完成了上級防汛部門交付的各項水文測報任務。

“通過水文基礎能力提升,要實現水文信息采集全覆蓋立體化、水文監測全要素全量程自動化、水文信息服務智能化以及水文管理精細化。與此同時,也進一步改善基層水文的工作、生活條件,提升全省水文隊伍的向心力和凝聚力。”四川省水文中心相關負責人表示。