“守望高原,看見世界”, 樊成巖:用生態化思想進行一場教育變革

| 2023-05-08 來源:新華網 作者:史依靈 蘇日娜 | 分享: |

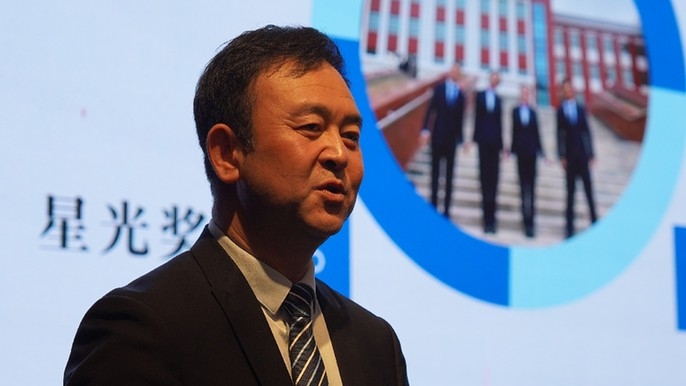

“教育必須遵循生命,并對其生命特征予以發現和挖掘,通過創設生命成長的空間與條件促進生命發展與完善,使生命的價值得到提升和拓展。”近日,在滬參加2023年全國優秀中學校長教育思想研討會的青海師范大學附屬玉樹實驗學校校長樊成巖接受新華網專訪時表示,高原生態教育是喚醒生命、發展生命、實現生命的教育。

在滬參加2023年全國優秀中學校長教育思想研討會的樊成巖。新華網 發(受訪者供圖)

在青海省玉樹藏族自治州囊謙縣海拔3670米的高原上,矗立著一個挺拔的建筑群,一排排紅墻白頂的建筑在群山環繞下顯得生機勃勃。這是由北京市教委、首都師范大學、青海師范大學和玉樹州政府團結協作,于2019年創建的寄宿制高中——青海師范大學附屬玉樹實驗學校(以下簡稱“玉樹實驗學校”)。

三年前,和這所新校舍同步“上崗”的還有校長樊成巖。他從西寧奔波一千公里來到這里,與1500多名學生同吃同住。三年過去,他和團隊深耕生態教育,讓“不被定義”的課程在高原學生們的生活中迸發璀璨星光。

喚醒生命:讓守望的種子生根發芽

地處三江源國家級自然保護區核心地帶的玉樹實驗學校,被乃嘉瑪、日仁波齊、雜冒寺和扎嘉莫謝四座神山環抱,又有瀾滄江平緩的流波蜿蜒環繞,自然景觀“雄奇壯美”。

從城市到鄉村,樊成巖在震撼于三江源自然生態的同時,也犯了難。一面,1500多名學生均來自藏族農牧民家庭,從小就生活在青藏高原的他們:“血管里響著馬蹄的聲音”;另一面,當地老師都是剛入職的新教師,教學和管理經驗尚還欠缺。

如何明確學校發展定位?開展怎樣的教育模式?接踵而至的問題,引發了樊成巖的深思。

在囊謙的日常生活中,樊成巖觀察發現:同一環境下的水培植物中有一株連續幾周看似毫無動靜,卻在不經意間爆發出了蓬勃生命力,一下子變得根兒深桿兒壯,長勢遠超先發芽的植物。

“如果有了對這株植物生命的理解,我校的教育就會找到適合的生態路徑。”樊成巖當即決定,要用生態化思想開始一場“守望”和“看見”的高原教育變革。

“守望高原,看見世界”,樊成巖用八個字來概括這一高原生態教育路徑。樊成巖認為,既要尊重當地生活習俗,傳承本土優秀文化教育,同時應賦予學生看見世界、擁抱未來的格局和能力。“‘守望’是對高原生態的保護與建設、對高原文化的傳承與發展;‘看見’是對生態教育不斷迭代更新的持久動力。”樊成巖解釋說。

特色課程:追尋生態教育的新樣態

青海玉樹盛產蟲草、黑青稞等高原特色植物,蟲草也是當地農牧民家庭重要的經濟來源之一。每年冰雪消融之時,當地農牧民開始爭分奪秒采挖蟲草,還給孩子們專門放“蟲草假期”。

“要發揮教育的力量,讓孩子們在學校課堂中完成生活課程。”針對這一獨特的地域現象,玉樹實驗學校的校本教材《冬蟲夏草采挖》就此誕生。

樊成巖介紹,《冬蟲夏草采挖》分三部分普及了如何挖蟲草、如何賣蟲草、如何研蟲草,教會學生如何安全、綠色、高效的采挖蟲草,也幫助他們拓寬銷售思路。

在樊成巖看來,與當地生產勞動相結合,完成了學校校本課程的拓展與實踐,幫助學生提升了勞動素養和財商能力,更是對勞動課程形態的一次重構,設立項目學習研究制,通過真實的勞動任務引導學生發現問題、解決問題。

三年來,玉樹實驗學校依托三江源自然保護區豐富的生態資源,以課程改革為突破口,探索建立“全人美好課程體系”,創設了一系列特色濃郁的五育課程。樊成巖說,玉樹實驗學校把“地方特色”作為驅動學生深度參與、探索學校五育課程的關鍵點。陸續開設《冬蟲夏草采挖》《黑青稞種植》課程,讓孩子們與自然親密接觸;開設《玉樹咗瑪編織》《囊謙黑陶制作》課程,讓學生感受“非遺”的魅力;開設民族舞蹈、民族馬術課程,在保護民族文化、增強學生自信的同時,豐富校園文化。

“有些課程總是在生活的不經意之間便已經形成,如何使其轉變為系統的課程,讓師生們有所獲,靈感可能來自于一瞬間的火花。”樊成巖坦言,每一門課程的創設都是精心設計的,從“不被定義”逐步到“被定義”,這些課程正在學生們的生活中迸發璀璨星光。

看見世界:生態教育不斷更新的持久動力

“如果說‘守望’為生態教育的開展提供堅實的基礎,那么‘看見’就是生態教育不斷迭代更新的持久動力。”樊成巖認為,“守望”高原的教育需要不斷地“看見”與“被看見”。

樊成巖解釋說,眼中有生活,就是要用生態教育視野關注高原學生的實際生活與傳統文化,同時關注學生的未來生活環境與未來生活渴望;眼中有世界,是要在生態教育實踐中不斷與世界接軌,不斷對生態教育進行創新,以期學校教育獲得更好更長遠的發展,“生態教育的終極目標是完成由理論到實踐的轉變,讓高原教育有所收獲”。

早在樊成巖任職青海師范大學附屬實驗中學副校長期間,他就力推不同學段的學生走出校園,并深度實踐了研學中“看見世界”的課程——“行走中見未來” 研學旅行課程,組織學生通過集體旅行、集中食宿的方式走出校園,開展研學旅行活動。

“這些課程培養了學生的自立能力和集體主義觀念,學會正確的處理人際關系;增進了學生對自我、自然和社會的認識,培養了他們的社會責任感和社會實踐能力。”來到玉樹后,依據當地實際情況,樊成巖嘗試了赴江西萍鄉的行走課程,組織十余名優秀高一學生到江西萍鄉異地研學,讓他們打開了自己的生活視野,也打開了學習的視野。在研學基地——白扎鄉鹽場,高二學生們運用高中化學必修課《海水資源的開發與保護》中學到古法制鹽的理論知識,結合對井鹽開采和制作的實地觀察,嘗試著古法制鹽。

在樊成巖看來,生態教育的持久動力還在于“被看見”。 三年來,學校遵循教育客觀規律,自我實際發展需要摸索出的生態教育就是學校對于高原教育理想的合理性建構,是合目的性與合規律性的統一。“這種高原教育經驗需要‘被看見’。” 樊成巖說,“被看見”將成為學校生態教育的一面鏡子,從鏡中看到生態教育的實際現狀,從鏡中反思生態教育理念,繼而能夠時刻保持與時俱進、與世俱進,所培養的建設高原的人才也必將與世界眼光接軌,與時代發展同頻共振。

如今,玉樹實驗學校高原生態教育的目標已十分清晰:培養具有玉樹情懷,能夠反哺家鄉,建設高原的人才。“希望學生們通過課堂看到自己的無限可能,也希望能夠通過無限可能的課堂培養學生們的高原情懷,未來能夠反哺高原。”樊成巖說。