樊振東殺入決賽!既能旋轉(zhuǎn)、又能拐彎的怪球是怎么打出來的?

| 2024-08-03 來源:科普中國 | 分享: |

當?shù)貢r間8月2日,中國隊選手樊振東以4:0的絕對優(yōu)勢戰(zhàn)勝法國隊選手F·勒布倫,晉級決賽。

圖片來源:人民日報

奧運選手的技巧讓我們驚嘆不已,他們擊出的球,既能旋轉(zhuǎn),又能拐彎,仿佛活起來了一樣。看了如此扣人心弦的比賽,想必不少觀眾會對這個問題產(chǎn)生好奇:乒乓球運動員打的球怎么會拐彎?到底乒乓球是怎么轉(zhuǎn)起來的?不妨來學(xué)學(xué)以下力學(xué)知識,有助于更好地欣賞接下來的比賽~

打乒乓球的難點在哪兒?

賽場上,運動員們通過不同的發(fā)球和接球手法,使得乒乓球在球拍和球桌上交替發(fā)出乒乓之聲,形成了激烈的對抗。那么,比賽對抗的難度、選手技法的高低是通過什么表現(xiàn)出來的呢?

答案就是——乒乓球的前進速度和旋轉(zhuǎn)強度。

運動員出球速度快,留給對手的反應(yīng)時間就短,能打得對手措手不及;同時,通過不同速度大小和方向出球,能夠形成不同的落點,逼迫對方頻繁進行前后、左右的移動來應(yīng)對;為了增加還擊難度,還可以在出球時加上各種旋轉(zhuǎn),增大對方回球時的失誤概率。

巴黎奧運會陳夢比賽中。(圖片來源:新華社)

如果用物理老師的話來講:乒乓球是在重力場中,球體與空氣、球拍和球桌發(fā)生相互作用的六自由度運動,包括三個平動和三個轉(zhuǎn)動自由度。其中,乒乓球和球拍的相互作用是關(guān)鍵(嘭嘭嘭,老師敲黑板了!)。

那么,乒乓球是如何轉(zhuǎn)起來的?

乒乓球的旋轉(zhuǎn)奧秘——靜摩擦

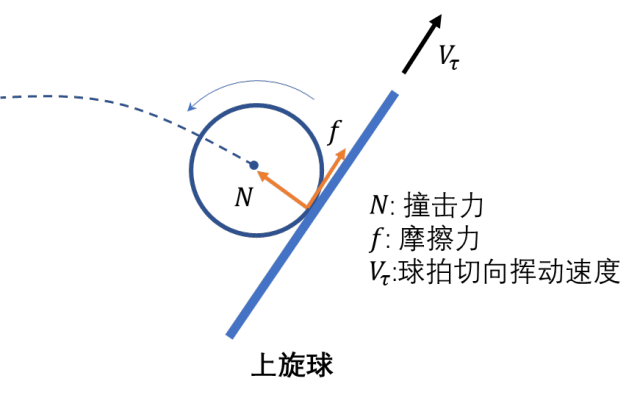

球拍與乒乓球在碰撞過程中,除了發(fā)生正碰外(法向的撞擊力過球心),球拍相對于乒乓球的切向揮動還會引發(fā)相互摩擦力,并使球體發(fā)生轉(zhuǎn)動。故球拍傳遞給球的力是撞擊力與摩擦力的合力,前者改變球體的速度方向和大小,后者改變球體的轉(zhuǎn)動方向和大小。如果沒有摩擦力,就不能發(fā)生旋轉(zhuǎn),這也是“光板”球拍時代打不出像樣旋轉(zhuǎn)球的原因。

從 20 世紀 50 年代開始,能產(chǎn)生摩擦力的反貼膠球拍出現(xiàn),亞洲選手的“弧圈球”一舉橫掃歐洲,令世界乒壇“談弧色變”。1981 年第 36 屆世乒賽上,中國選手蔡振華在決勝局緊要關(guān)頭,以不同旋轉(zhuǎn)發(fā)球的技法連得 5 分,戰(zhàn)勝蓋爾蓋伊。

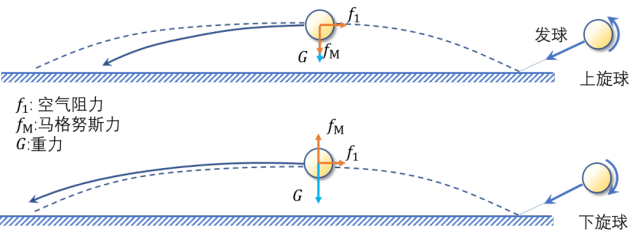

上旋球的受力分析。(圖片來源:作者繪制)

而為了達到可控的旋轉(zhuǎn),就要避免在球拍和乒乓球碰撞過程中出現(xiàn)滑動摩擦,讓整個過程處于靜摩擦力的作用范疇,也就是要使乒乓球旋轉(zhuǎn)起來的切向速度與球拍的切向揮動速度一致。

靜摩擦力與兩個因素有關(guān),一個是撞擊力的大小,一個是球拍“粘性”的大小(就是摩擦力系數(shù)啦)。因此,使得旋轉(zhuǎn)可控的途徑就有兩個:第一,增大擊球時的出球速度,揮拍越快,拍與球之間的摩擦力越大;第二,提高球拍的“科技”含量,比如利用反貼膠材質(zhì)和正膠顆粒頂端的細小花紋,或刷膠灌油等技術(shù)提高球拍的“粘性”。

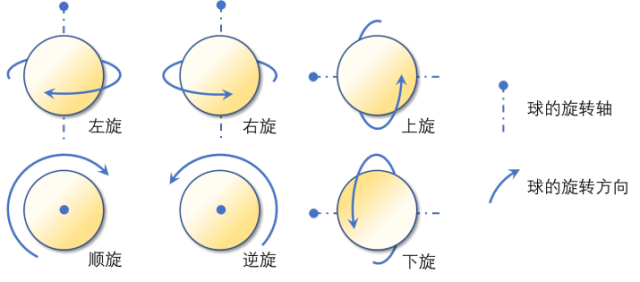

乒乓球的旋轉(zhuǎn)。(圖片來源:作者繪制)

到如今,花樣百出的旋轉(zhuǎn)已經(jīng)成為賽場上的基本“殺傷”手段。乒乓球的旋轉(zhuǎn)通常分為六大類:上旋球、下旋球、左旋球、右旋球、順旋球和逆旋球。

當乒乓球體遠離擊球者時,后半部分向上旋轉(zhuǎn)為上旋球,向下為下旋球;向左為左側(cè)旋球,向右為右側(cè)旋球;順時針旋轉(zhuǎn)為順旋球,逆時針為逆旋球。正常比賽中乒乓球的旋轉(zhuǎn)大多是兩個旋轉(zhuǎn)結(jié)合的,比如左上旋球。

“反直覺”的球是怎么打出來的?

那么,乒乓球的旋轉(zhuǎn)是如何帶來“殺傷”力的呢?是什么令旋轉(zhuǎn)的乒乓球如此“不可捉摸”?

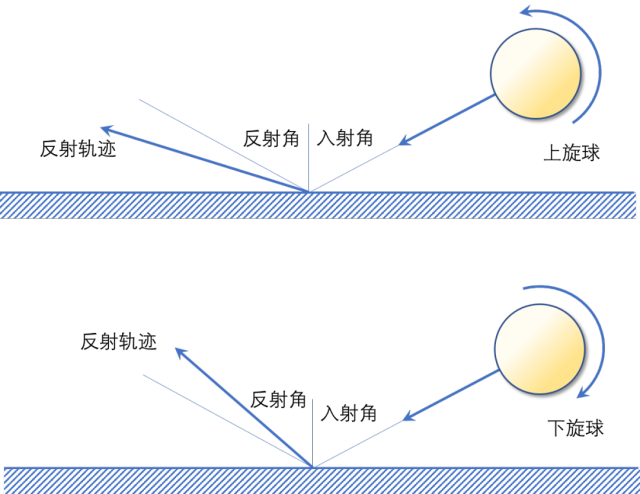

當一個旋轉(zhuǎn)球與桌面或球拍發(fā)生碰撞時,除了撞擊力外還會有摩擦力。在與桌面的碰撞時,如果沒有旋轉(zhuǎn),乒乓球會在撞擊力作用下反彈,摩擦力幾乎可以忽略,反射角基本與入射角相等。如果乒乓球有旋轉(zhuǎn),那它與桌面碰撞時的摩擦力會使得反射角發(fā)生改變。

比如,上旋球與桌面碰撞時,將產(chǎn)生前進方向的摩擦力,使得球體彈起時向前猛沖,反射角大于入射角;下旋球則相反,受到向后的摩擦力,使得反射角小于入射角,甚至可能在前進速度不大而下旋極強時,產(chǎn)生“回跳”現(xiàn)象。

上旋球與下旋球的反射角。(圖片來源:作者繪制)

當接球者的球拍和上旋球接觸時,摩擦力會使球沿著拍面“上爬”而增大反彈角度;下旋球則沿著拍面“下鉆”而減小反彈角度。這就是回擊上旋球時經(jīng)常出現(xiàn)“遠走高飛”,應(yīng)付下旋球時容易“自投羅網(wǎng)”的道理。

上旋球與下旋球的路徑。(圖片來源:作者繪制)

旋轉(zhuǎn)的乒乓球不僅在落臺和觸拍時會讓人感到“反直覺”,它在空中飛行的路徑也會同樣“反直覺”。顯然,空中飛行的乒乓球路徑的改變是與空氣的粘性有關(guān)的,這就需要咱們請出空氣動力學(xué)來解釋了。

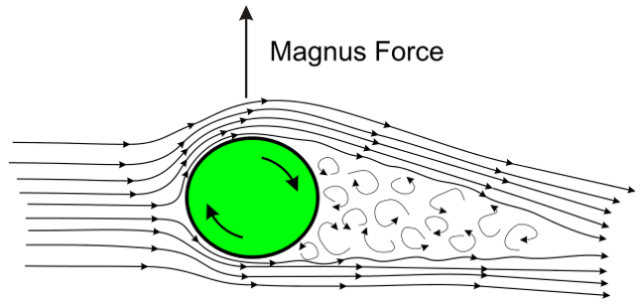

一方面,空氣的粘性使得乒乓球飛行受阻,前進速度越快,空氣阻力越大。粗略地估算,阻力與速度的平方成正比,這使得乒乓球的飛行并非拋物線軌跡。另一方面,旋轉(zhuǎn)的乒乓球還會帶動周圍空氣旋轉(zhuǎn),使得一側(cè)空氣速度增加,另一側(cè)速度減小,形成非對稱的氣流。

若旋轉(zhuǎn)角速度方向與前進方向不重合(嘭嘭嘭,老師又敲黑板了!),乒乓球?qū)⑹艿揭粋€“既垂直旋轉(zhuǎn)角速度方向,又垂直于前進方向”的橫向力,使飛行弧線發(fā)生偏移。若是上旋球,則產(chǎn)生向下的力,使得飛行弧線變低;反之,下旋球的飛行弧線升高;而側(cè)旋球則朝左右方向飄飛。

在流體力學(xué)中,旋轉(zhuǎn)物體運動產(chǎn)生的橫向力被稱為馬格努斯力(Magnus Force),而這一現(xiàn)象則被稱為馬格努斯效應(yīng)[1]。由于空氣阻力和馬格努斯力的存在,飛行速度的大小和方向發(fā)生會發(fā)生“反直覺”般的非線性改變,這也是傳說中“弧圈球”的來由。

馬格努斯力示意圖。(圖片來源:參考資料[2])

馬格努斯效應(yīng)不僅為“乒乓必殺技”提供了方法論,更在網(wǎng)球、棒球、排球、籃球等中都有應(yīng)用,足球項目中著名的“香蕉球”也是這個原理。另外,馬格努斯效應(yīng)還對旋轉(zhuǎn)炮彈、導(dǎo)彈的設(shè)計和制導(dǎo)控制等有重要意義。

當我們熟悉了這些力學(xué)常識后,就能更加“胸有成竹”地與旋轉(zhuǎn)球周旋,感受乒乓球比賽優(yōu)美而錯落的節(jié)奏感,欣賞乒乓球“反直覺”帶來的“確定性”。